Рекомендуем

Ф.Г.Углов. ПРАВДА И ЛОЖЬ О СУХОМ ЗАКОНЕ 1914—1925 ГОДОВ

26.11.2018

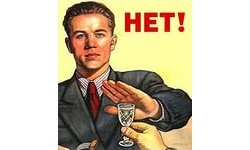

Сегодня о «сухом законе» принято говорить не иначе как с иронической улыбкой. Всякая же попытка серьезного разговора, а тем более публичного выступления в защиту законодательного запрета винной торговли, вызывает самые яростные нападки. Тут могут обвинить и в экстремизме, и в попрании прав человека ...

Читать дальше

Ф.Г.Углов. БОРЬБУ ЗА ТРЕЗВУЮ, СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА НАЧАТЬ С СЕБЯ!

Читать дальше

23.11.2018

Трезвый образ жизни, трудолюбие и высокая нравственность были характерны для нашего народа и включались в значение и смысл таких терминов как «русская душа», «русская женщина », «русский характер», «русский солдат» прочее. И все эти славные традиции держались на Трезвости, которая отличала русский...

История со старого фото продолжается и сегодня

Читать дальше

21.11.2018

Работа по систематизации архивов Ф.Г.Углова продолжается ежедневно. Иногда в ходе нее обнаруживаются очень интересные находки.

Ф.Г. Углов. АЛКОГОЛЬ И МОЗГ: культовый доклад 1983 года

11.09.2017

Нет такого заболевания, течение которого не ухудшилось бы от употребления алкоголя. Нет такого органа у человека, который бы не страдал от приема спиртных напитков.

Читать дальше

Ф. Г. Углов. НЕИЗБЕЖНЫ ЛИ АВАРИИ НА ДОРОГАХ?

23.08.2015

По расчетам специалистов, более, чем в половине случаев ДТП связаны с потреблением алкоголя. При этом находятся люди, которые утверждают, что малые дозы алкоголя не влияют на аварийность, и вычисляют, какой уровень алкоголя в крови допустим для водителя. Более 100 лет назад доказано, что любая конце...

Читать дальше

Ф. Г. Углов. БЕЗГРЕШНЫ ЛИ МЫ?

23.08.2015

Русская пословица говорит: «Можно быть скромным, не будучи мудрым, но нельзя быть мудрым, не будучи скромным». Учитывая страшные глумления над Православной верой, над Русской церковью, можем ли мы, русские люди, особенно интеллигенция, «мозг нации», считать себя правыми, когда на наших глазах соверш...

Читать дальше

Ф. Г. Углов. ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!

23.08.2015

Разрушение нравственности у подростков под влиянием алкоголя происходит особенно быстро. Этим пользуются авантюристы и преступники, которые с помощью алкоголя легко и быстро захватывают молодежь в свои сети. Сейчас в нашей стране идет тотальное наступление на нравственность, на духовную жизнь, на ку...

Читать дальше

Ф. Г. Углов. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ. Июль, 1977 г.

23.08.2015

Нужны какие-то экстраординарные события, «впервые в мире» для того, чтобы средства массовой информации сообщили о труде врача, хирурга, ученого. Между тем, непрерывно, по несколько раз в день сообщают, что кто-то забил или не забил мяч или шайбу, кто-то сделал такой-то ход пешкой. Надо знать, что ми...

Читать дальше

Ф. Г. Углов. ПРАВО НА МАТЕРИНСТВО

23.08.2015

Каждая женщина имеет право стать матерью ребёнка — и не одного. Это её святой долг перед природой и Родиной. Но это право должно принадлежать только абсолютно трезвой женщине, поскольку давно уже доказано, что даже разовый приём алкоголя может привести к рождению неполноценного ребёнка. Святое право...

Читать дальше

Ф. Г. Углов. АЛКОГОЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД

23.08.2015

Приверженцы неограниченной торговли алкоголем лживой пропагандой, иезуитски, ссылаясь на свои экономические звания, сумели обмануть основную массу депутатов и добиться утверждения таких чудовищных планов алкоголизации народа, которых не знала и не знает ни одна страна мира!

Читать дальше

Ф. Г. Углов. КАК ЗАКЛАДЫВАЛИСЬ ОСНОВЫ...

23.08.2015

Меня часто спрашивают: «Почему ты стал хирургом?» или «Когда ты решил стать хирургом?» Трудно ответить на эти главные вопросы жизни, потому что я не помню, кода я не хотел этого. С детства я знал, что буду врачом и именно хирургом. В моей жизни не было события, переломного момента, после которого ро...

Читать дальше

Ф. Г. Углов. НА БАЙКАЛЕ И ЛЕНЕ

23.08.2015

До государственных деятелей не дошли еще мудрые слова М.В. Ломоносова о том, что Сибирью богатеть и развиваться будет Россия. А это значит, что в развитие Сибири надо вкладывать средства, не оглядываясь. Там богатства неисчерпаемые, и все затраты окупятся. Но пока что вкладывают в Сибирь мало. Больш...

Читать дальше

Ф. Г. Углов. МЫСЛИ ВСЛУХ

23.08.2015

Огромное значение в становлении личности имеет самовоспитание: ум, воля, характер человека, его желание быть достойным своих предков. В самовоспитании и самосовершенствовании очень важен самоанализ и самоконтроль. Каждый человек, чувствующий ответственность за свои поступки, должен воспитывать в себ...

Читать дальше

Ф. Г. Углов. ПУТИ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ХХI ВЕКЕ

23.08.2015

В любом лекарстве, какую бы пользу оно не приносило больному, с самого начала заложено и отрицательное действие. И чем больше дается лекарства, тем быстрее нарастает отрицательный эффект. В чем же дело? А в том, что лекарство выполняет ту задачу, которую должен выполнять сам организм — выработать со...

Читать дальше

Ф. Г. Углов. КУДА ВЕДУТ РЕВНИТЕЛИ «КУЛЬТУРНОГО» ВИНОПИТИЯ?

23.08.2015

Алкоголь — это наркотик, который парализует центры мозговой деятельности человека — сначала временно, а затем необратимо. Таким образом, наступает оглупление народа с одновременным увеличением появления дефективного и умственно отсталого потомства. Уму непостижимо: зачем люди отравляют и губят самое...

Читать дальше

Ф. Г. Углов, Э. В. Углова-Стрельцова. МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО (отрывок из статьи)

23.08.2015

Супруги Угловы рассказывают о методе Копылова (2007 год): боль — это не только «шестое чувство», это часовой, подающий сигнал тревоги. Боль мобилизует защитные силы организма для борьбы с возникшей опасностью. Истинное предназначение боли — запустить внутренние процессы, физические и химичес...

Читать дальше

Ф. Г. Углов. РАСПРАВА ЗА ТАЛАНТ

23.08.2015

Рассказ Ф. Г. Углова о первой в СССР блестящей операции по смене пола, проведенной хирургом из Латвии Виктором Константиновичем Калнберзом. Операция была пятой в мире, но единственной на тот момент по степени завершенности. Вместо признания хирург едва не лишился работы и был на волосок от тюрьмы. П...

Читать дальше

Ф.Г. Углов КОГДА ПЕРЕОСМЫСЛИВАЕШЬ ПРОШЛОЕ

23.08.2015

Работая много лет хирургом на далекой периферии, я иногда ради спасения жизни больного вынужден был проводить сложные и новые для того времени операции. Позже, в крупных клиниках тоже не раз приходилось идти на сложные и опасные операции в новых, мало исследованных областях. Нередко я заведомо шел н...

Читать дальше

Ф.Г. Углов. МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

23.08.2015

Доклад на Всесоюзной конференции по борьбе с алкоголизмом (г. Дзержинск, 1981 г.) принято считать началом современного, пятого трезвенного движения, почетным лидером которого являлся Ф. Г. Углов. Доклад едва не стоил карьеры автору. Углова пыталисть даже обвинить в сумасшествии. Тем не менее...

Читать дальше

Ф.Г. Углов. КУРЕНИЕ — РАЗРУШИТЕЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА

23.08.2015

Курение увеличивает степень риска заболеть тяжелыми хроническими заболеваниями или умереть преждевременно. Перечень бед, приносимых курением, самой ужасной из которых является рак, настолько же длинный, насколько устрашающий. Угроза, нависшая над обществом, усиливается от того, что привычка курить и...

Читать дальше